Bienvenue sur le Hotglue des ateliers "Les sentiers qui bifurquent" ! Ici, vous pouvez poster tout ce qui nourrit votre écriture, votre pensée, vos réflexions.

Vous pouvez ajouter des images, du texte, de la vidéo et du son n'importe où sur la page. Il vous suffit de cliquer sur le fond de la page et de choisir le type de medium que vous voulez insérer. Cette page est extensible à l'infini.

Si vous n'y arrivez pas, pas de panique ! Envoyez-moi un mail avec la ressource que vous voulez partager et je le ferai pour vous.

À très bientôt,

Lucie.

Les Sentiers qui bifurquent

Cycle d'ateliers d'écriture à la Maison de la Poésie de Rennes, animés par Lucie Desaubliaux (l.desaubliaux@gmail.com)

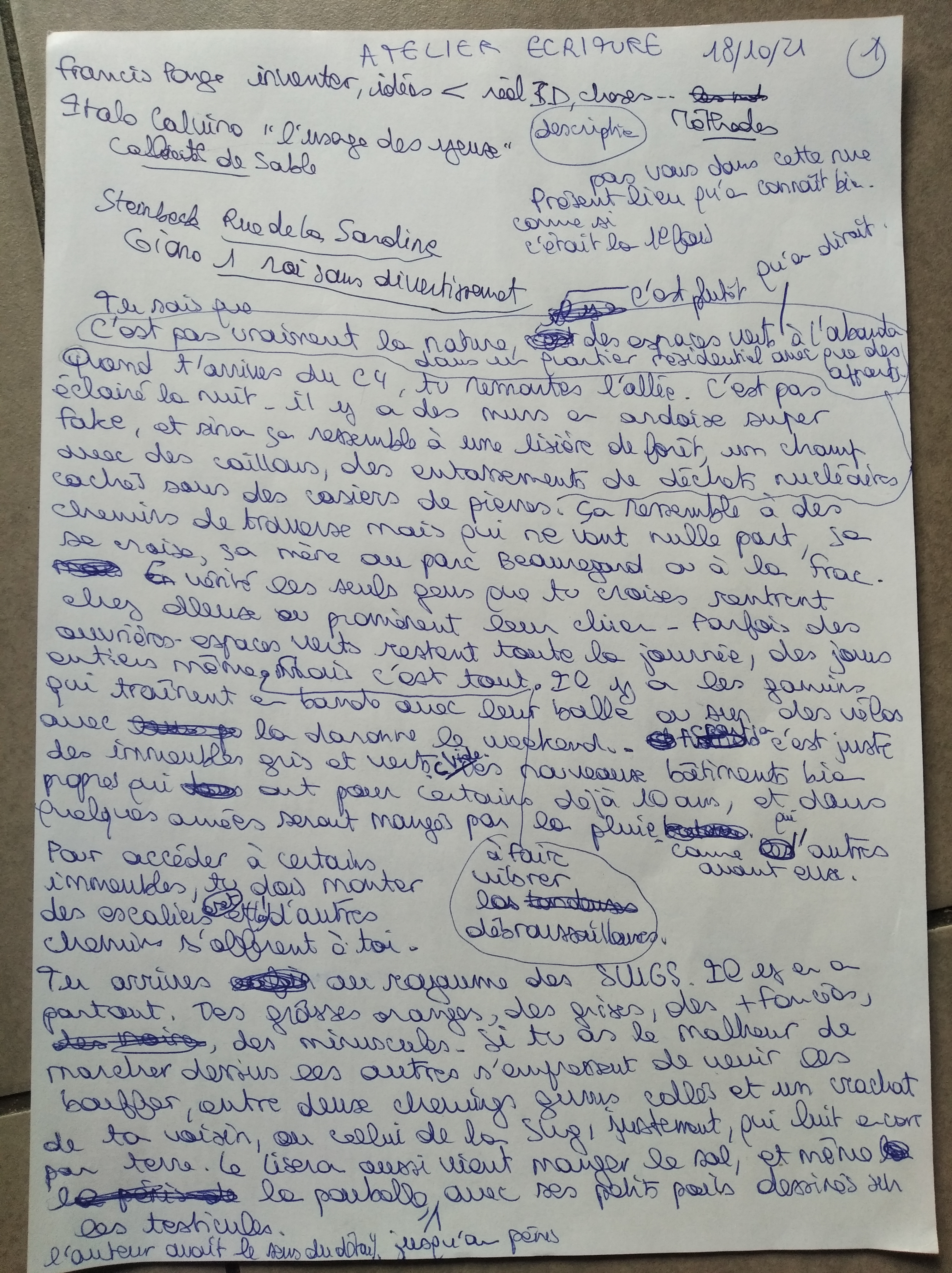

Italo Calvino, Collection de sable

Francis Ponge, Méthodes

John Steinbeck, Rue de la Sardine

Jean Giono, Un roi sans divertissement

Les ressources de l'atelier n°1

Jean-Baptiste Labrune

Marine Rivoal,

Un nom de bête féroce

Texte 1 28/10/21 (revu le 17/01/22) Version 2

Ça y est, c’est parti ! Ce matin les engins, jaunes, rouges, rouges et jaunes entrent en action et tonitruent dans la petite rue... la rue des lilas à St jacques de la lande. Subitement... tous disparaissent à l’apparition par le nord d’un Machin-chose blanc, cubique et rugissant, avec sur un de ses côtés une longue langue vibrante de caoutchouc noir. Immobile, l’engin en attente des derniers réglages épouse étroitement la chaussée. Tout est suspendu. Les maisons, les gens, les oiseaux, les chats sont dissouts dans le barouf continu de la Chose... blanche. Enfin ! elle avance, pas vite mais pas lentement non plus, à allure constante, sans à-coup. Derrière elle, le macadam n’est plus qu’une ondulation de gravillons noirs. Les petites maisons de l’arsenal en silence sont au garde-à-vous de part et d’autres de la chaussée écorchée.

Au-dessus les grues jaunes, rouges, jaunes et rouges tournent doucement dans le ciel. Le soir venu, gentiment elles s’offrent en perchoir aux centaines, aux milliers d’étourneaux qui se dorent aux rayons du soleil couchant. Sous la masse noire et palpitante de cette myriade ailée les grues ne gardent que le souvenir de leur forme.

Vincent

Atelier écriture du 18 octobre.( texte après révision)

Le vacarne des voitures a cédé sa place à une atmosphère calme

La jungle de béton s'est transformée en un paysage verdoyant.

C'est frais. C'est comme un poumon d'air.

Ici, le sentier serpente entre les étangs et les longues étendues d'herbe rase.

C'est la terre des golfeurs.

Ceux-ci la labourent de leurs chariots remplis de clubs de golfs, dans tous les sens.

Au fond des étangs qui longent le sentier, des centaines de balles blanches,

jaunes, oranges, rouges, vertes et bleues ont probablement élus domicile.

Un peu plus loin, après avoir passé les dernières rangées de maisons , le goudron de

la route fait place à une terre boueuse mêlée de graviers.

Les ouvriers qui montent leurs énormes machines ne sont pas loin...

Ici, la verticalité des immeubles a fait place à celle des arbres.

Un compteur éléctrique marque la frontière.

C'est là que débute le sentier des dimanches après-midi en famille, ou tout le monde

est joyeux, ou l'atmosphère est toujours douce, et ce, quelque soit la saison.

Au coeur de la semaine, de longues processions de marcheurs armés de leur batons

vont avec entrain vers une destination inconnue, en passant par la forêt de pins.

Puis, le chemin, comme éprouvé par les milliers de pas qui le foulent chaque jour, s'en

va quérir de l'aide et vient se frotter à la Vilaine.

Mais la, c'est pire : marcheurs, pêcheurs, flaneurs, poêtes se croisent alors dans un

remue ménage qui emporte avec lui, la rumeur de l'après-midi.

Arthur

Les ressources de l'atelier n°2

Richard Brautigan, Tokyo-Montana Express

Olivier Cadiot, Histoire de la littérature récente

Robert M. Pirsig, Traité du zen et de l'entretien des motocyclettes

Laurence Stern, La vie et les opinions de Tristram Shandy

Laura Vazquez, La semaine perpétuelle

La voiture a joué sa musique ronflante en réponse au manège qui égraine ses comptines devant l'enfant qui pleure- encore un tour s'te plaît maman...encore un.

Marcher à l'Est sur le trottoir, photocopies pour une somme raisonnable suivi de « Culture bretonne », à l'angle en face, auto-école, apprendre le ronflement musical. Les pavés commencent là, anciens, disjoints, glissants par temps humide, glissants jusqu'au musée de la danse qui cache un jardin surprenant.

Les restaurants se succèdent, un côté à l'ombre, l'autre au soleil, vietnamien, indien, tibétain, breton, anglais chic. Les odeurs changent tous les vingt mètres.

Les chaussures bien cirées, il avance souplement vers l'église et plus loin le parc... Ah oui, l'Institut allemand... un autre jour. Il a rendez-vous comme d'habitude avec ses deux amis devant le kiosque à musique. Aucun empressement, leur patience est infinie ; le perroquet dyslexique et son cousin le corbeau attendront.

Sylvain

La semaine dernière, j'étais borgne.

Ca a commencé avec des productions filamenteuses et irritantes. Je me suis d'abord frottée puis nettoyée l'oeil en permanence. Il a gonflé. Il est devenu rouge et injecté de sang et soudain, j'ai réalisé que je ne voyais plus rien. Il y avait un trou dans ma cornée.

Les sécrétions purulentes s'accumulaient sur mes cils et bordaient mes paupières. La lumière était devenue une torture. Les sons se sont intensifiés. J'ai pris peur et j'ai erré, vulnérable, de la rue jusqu'aux confins des ténèbres qu'imposait la maladie.

Cet enfer anxiogène et déroutant me rappelle le climat ambiant. Chaque jour une nouvelle notification suintante. Chaque minute me rapporte à ce que je crains et honnis.

Ca chauffe et ça déborde comme une soupe que l'on ferait bouillir trop longtemps. Je l'avais pourtant laissé à feu doux pour ne pas qu'elle brûle.

Le temps m'a échappé, les bruits m'ont happé et je l'ai oublié.

Adieu carottes, patate douce, panais.

J'irai me coucher le ventre léger et l'esprit plein d'une conscience trop lourde.

Violaine

Poussant la porte en toi, je suis entré

Agir, je viens

Je suis là

Je te soutiens

Tu n'es plus à l'abandon

Tu n'es plus en difficulté

Ficelles déliées, tes difficultés tombent

Le cauchemar d'où tu revins hagarde n'est plus

Je t'épaule

Tu poses avec moi

Le pied sur le premier degré de l'escalier sans fin

Qui te porte

Qui te monte

Qui t'accomplit

Je t'apaise

Je fais des nappes de paix en toi

Je fais du bien à l'enfant de ton rêve

Afflux

Afflux en palmes sur le cercle des images de l'apeurée

Afflux sur les neiges de sa pâleur

Afflux sur son âtre.... et le feu s'y ranime

AGIR, JE VIENS

Tes pensées d'élan sont soutenues

Tes pensées d'échec sont affaiblies

J'ai ma force dans ton corps, insinuée

...et ton visage, perdant ses rides, est rafraîchi

La maladie ne trouve plus son trajet en toi

La fièvre t'abandonne

La paix des voûtes

La paix des prairies refleurissantes

La paix rentre en toi

Au nom du nombre le plus élevé, je t'aide

Comme une fumerolle

S'envole tout le pesant de dessus tes épaules accablées

Les têtes méchantes d'autour de toi

Observatrices vipérines des misères des faibles

Ne te voient plus

Ne sont plus

Equipage de renfort

En mystère et en ligne profonde

Comme un sillage sous-marin

Comme un chant grave

Je viens

Ce chant te prend

Ce chant te soulève

Ce chant est animé de beaucoup de ruisseaux

Ce chant est nourri par un Niagara calmé

Ce chant est tout entier pour toi

Plus de tenailles

Plus d'ombres noires

Plus de craintes

Il n'y en a plus trace

Il n'y a plus à en avoir

Où était peine, est ouate

Où était éparpillement, est soudure

Où était infection, est sang nouveau

Où étaient les verrous est l'océan ouvert

L'océan porteur et la plénitude de toi

Intacte, comme un oeuf d'ivoire.

J'ai lavé le visage de ton avenir.

Henri Michaux

Ils doivent l'attendre à Bordeaux. François en sourit de cette petite gare. Un peu de sommeil à rattraper, un rien de rêverie et la grande ville avait disparue. Il était descendu, dés qu'il l'avait pu, sur ce quai au milieu de la campagne. Même les voies étaient encombrées d'herbes sauvages, y en avait-il de mauvaises ?

Deux voies, A et B, comme Ballot ? Aucune idée de l'horaire du prochain train, il avait le temps de faire des listes avec A et B l'Animal.

Il avait fait quelques pas à la recherche d'un chef de gare, la recherche du temps perdu lui avait soufflé son oreille gauche. Pas la peine de crâner, jamais lue en entier, seulement « Du côté de chez Swann ». Les salons cossus aux rideaux rouges bien épais lui donnaient la nausée. La nausée... Non il ne saisirait pas cette perche.

Il pourrait prendre son portable et prévenir, déclencher la cavalerie, cette réunion d'investisseurs avait son importance. L'hydrogène avait un avenir certain et la cause était bonne mais là, sur ce quai, il avait plutôt commencé l'ébauche d'un pas de deux, un petit cercle du pieds gauche, une trace dans la poussière.

Respirer tranquillement...ça faisait longtemps qu'il n'était pas allé à la pêche...la pêche à la mouche.

Il n'était pas dans la bonne région. Dessiner un hameçon avec le pieds droit... Un fil brun, une plume de coq enroulée espacée pour laisser de la place à une autre de canard. Un modèle simple mais léger qui se posait comme un baiser sur l'eau transparente. Efficace ! Relâcher la truite sans l'avoir touchée… Un baiser à l'hydrogène.

Sylvain Clément

( Version écrite pendant l'atelier n°2 )

Il est 19H02 à la gare Montparnasse et l’affichage vient d’annoncer les 55 minutes de retard du TGV 8654 en direction de Rennes. Alors commencent à s’envoler des caquètements de mécontentement. Tel des poules en manque de grains, chacun regarde ses congénères l’air offusqué par le manque de considération de la SNCF. La révolte monte, gronde. On va bientôt monter des barricades, lancer des pavés depuis le tas de fumier. Les forces de l’ordre, armées de fourches rétorqueront avec des bombes lacrymogènes pour canaliser ces volatils courroucés. Les plumes volent, les becs s’affutent. A-t-on jamais vu un poulailler dans une telle pagaille ? Puis d’un coup : TGV 8654 voie 4. Chacun place ses ergots en ordre de marche et glissant de temps à autre dans la fiente, s’agglutine à l’entrée du quai. Chacun trouvera sa place numérotée pour la traçabilité Label Rouge. Le train peut partir.

( Version retravaillée )

Il est 19H02 à la gare Montparnasse. TGV 8654 – Destination Rennes – Retard 55 mn. Les yeux roulent, cherchent l’approbation de leurs congénères. « Mais oui, c’est inouï !

Quel manque de considération de la part de la SNCF ! »

Les caquètements offusqués envahissent l’espace. Les plumes commencent à voler. Les becs s’affutent. Les pattes grattent furieusement la fiente. Le coq, la crête hirsute, les barbillons bouillonnants, gonfle le poitrail et entend qu’on l’écoute, mais un oeuf fend l’air et s’écrase sur son gosier, coupant instantanément sa verve. On s’apprête à lâcher les chiens pour maitriser ces volailles courroucées, quand soudain :

TGV 8654 – voie 3. Comme un seul homme, tous les ergots se mettent en ordre de marche et s’agglutinent à l’entrée du quai. Chacun prend possession de sa place numérotée pour une parfaite traçabilité Label Rouge. Le train peut partir.

Catherine

Chaînes enchainées.

Henri Michaux

Voix: Sylvain Clément

Bertrand Pazos

Musique: Thibault Suarez-Pazos

(Un nouveau texte pour essayer de faire une digression, mais je ne suis toujours pas sure que ce soit le cas)

Comme tous les matins, Josette prend son café à la Brasserie de la Paix. A sa table habituelle, loin des courants d’air pour ne pas réveiller son arthrite, ses doigts fripés retirent précautionneusement le papier du sucre. Et comme tous les matins, Josette remue son café en faisant tourner sa cuillère dans le sens des aiguilles d’une montre. A rythme régulier et dans le sens des aiguilles d’une montre, ainsi s’écoule le temps, tous les matins. Si elle tournait dans le sens inverse, ses cheveux blancs reprendraient-ils leur couleur flamboyante ? Les taches de ses mains s’évaporeraient-elles ? Tout à coup pleine d’audace, Josette décide de laisser sa cuillère emprunter des trajectoires aléatoires. Ding … La tasse et la cuillère s’entrechoquent. Ding, ding … Josette se réveille pimpante et n’a qu’une idée en tête : soulever son oreiller. Mais oui ! Son dentier a disparu et à la place scintillent trente-deux francs. Les grésillements de la BBC émanent de la pièce voisine. Ici Londres. Veuillez tout d’abord écouter quelques messages personnels. Que toutes les chèvres se tiennent prêtes, des fleurs en pattes d’éléphant arrivent dans le Larzac. Les carottes sont […] Vlan ! Des bottes viennent d’enfoncer la porte d’entrée. Une silhouette noire flanquée d’un brassard à croix gammée fait irruption. « Identifiant Instagram, schnell ! » Josette panique, tous ces trucs dématérialisés.... Il faut demander à René. Elle dévale l’escalier menant à l’antre du contrebandier. Identité, café, chocolat cigarette électronique et bas-résille. Lorgnant finalement sur l’attribut féminin si désirable, Josette tend à René son dernier ticket de rationnement. « Tu crois que c’est le black Friday ou quoi ? Je te les fais à trente euros la paire. » Frustrée, elle remonte en empruntant l’escalator et sort du Zara des Champs-Élysées. Au milieu de l’avenue, un G.I. parade sur son blindé et lui offre son tout premier chewing-gum. Il a un gout de liberté et de foule en liesse. Dans un léger tintement, Josette pose délicatement sa cuillère sur le rebord de la sous-coupe et par petites lampées, sirote son diabolo grenadine.

Catherine.

C’était un mont perdu, perdu, perdu dans la brume.

Dans ce monde perdu, perdu.

Seule, je tâtonne.

J’ai envie de hurler et que mon écho résonne.

Perdue, perdue, perdue.

Je ne sais pas où aller. J’ai froid. J’ai peur.

Tu n’es pas là.

J’avance. Je cherche. Peut-être l’horizon finira-t-il par se dissiper ?

Violaine

S’ancrer :

Je cherche mes racines et je déterre les tiennes. Profondes et si lointaines.

Tu es là mais tu es aussi ailleurs, dans une autre terre aux tons ocre ; qui m’est parfois si étrangère. C’est l’hiver et le sol est dur et froid.

J’aimerais creuser et découvrir les mille recoins qui te composent. Saisir petit à petit les trésors qui s’y cachent et les ombres que tu couvres. Le ciel est gris et je m’en veux.

Je cherche mes racines. Je voudrais me planter quelque part. Avec toi.

violaine

Se dés-ancrer ( à partir de la première phrase du texte de Violaine) :

Je cherche mes racines et je déterre les tiennes. Elles sont si fortes et longues qu'elles embrassent toutes les vies qui peuplent les profondeurs du sol. Les taupes dorment, les vers rêvent dans l'onde heureuse de ta chevelure souterraine.

Et moi, moi?... je m'oublie. Je n'ai plus ni passé, ni avenir : je disparais dans l'entrelacement de ton présent.

Vincent

(D'après une photo de la bibliothèque nationale)

Je n'ai pas besoin d'être à l'heure à ce rendez-vous, je suis là c'est tout.

Nous sommes passés si souvent par ici pour aller au cinéma , entre les tours du temps, des chiffres, des lois, toujours un peu étonnés qu'il n'y en ait pas une des rêves...le cinéma peut-être.

Cet immeuble a la beauté d'un livre enluminé, posé sur la tranche, ouvert pour que tu puisses me parler encore. Tes yeux verts partout...

Chaque fenêtre me dit un conte des mille et une nuits par ta voix. Des palais, des éléphants, des tapis volants et un prince couvert de tartes à la crème. Ta voix et tes yeux verts.

Tu avais peur de la foule, les odeurs te troublaient. A Bénarès, tu feuilletais mes croquis comme un guide de la ville, en désordre, riant de mes proverbes chinois inventés sur le vif.

Le rickshaw bariolé de dragons, pour éviter un cycliste, m'avait manqué de peu. Ton corps effrayé avait laissé sur le mien une empreinte. Ta voix, tes yeux verts partout.

Devant cette bibliothèque dorée, huit cent nuits à te dire, sans bouger les lèvres, huit cent contes à dormir debout.

C'est toi qui n'es plus là.

Sylvain

Texte écrit à la suite de la première phrase. ( )

(Oui Papa, je sais, c'est ma faute.)

C'était seulement pour te répondre, ajouter un peu de couleur.

Je vois bien que j'ai saboté ton tableau. Désolé. Tu crois qu'on pourrait en faire quelque chose ? Il y a bien du piano à quatre mains. Punk morbide berlinois ? Tu exagères. Je n'ai pas compris pourquoi la couleur s'est diluée. Je ne voulais rien représenter de particulier. Maintenant, évidemment, on dirait plutôt une vieille carte d'ordinateur conservée dans du cirage ... berlinois, si tu veux.

Il avait fini par rire. La rupture que j'avais provoquée, sans le vouloir, dans son début de tableau lui avait ouvert un chemin nouveau.

Naître changeait la vie de ses parents, voilà, je n'allais pas m'excuser. Le faire rire, c'est tout ce que j'avais trouvé.

Beaucoup plus tard, quand il ne parlerait plus, un peu avant sa mort, je chanterais avec lui et je saurais enfin que, oui, la peinture à quatre mains existe.

Sylvain

Texte 2 15/11/21 (revu le 17/01/22) Version 2

Rendez-vous sans résistance !

Rendez-vous… oui… j’ai rendez-vous ce matin chez mon médecin. J’y suis parfaitement à l’heure. C’est-à-dire cinq minutes en avance. C’est une prudence que je m’offre. Ça ne me coûte rien et ça me rassure. J’ai besoin d’être rassuré. Sans elles, ces cinq minutes d’avance, le poids de la responsabilité d’un retard comprimerait ma poitrine, entravant ma respiration. Mais ce n’est pas le cas ! Et dans la salle d’attente, je m’alanguis savourant pleinement mon innocence. Doucement, lentement l’air frais s’enfonce au plus profond de mes poumons. Et Là, je le tiens un instant prisonnier afin de le chambrer et de sentir l’échange gazeux entre l’air et le sang qui s’opère au creux de mes alvéoles pulmonaires. Je le libère juste avant la douleur de l’apnée et déguste la chaleur qui circule du fond de la gorge aux bords des lèvres.

Ce plaisir simple de la respiration s’arrête lorsque les aiguilles de ma montre pointent l’heure prévue. Alors-là ! C’est le suspense, plus rien ne bouge. Tout s’arrête : la trotteuse dans le cadran et mon cœur dans sa cage. Apparaîtra-t-il ? Ou n’apparaîtrait-t-il pas ? Mon médecin. Dans l’encadrement de la porte.

Il apparaît. Il n’y a plus rien à dire, c’est fini : le rendez-vous est consommé.

Il n’apparaît pas ! alors...alors…alors commence l’attente : la Vraie, sans limites, indéfinie. Et comme un bouchon de liège au milieu de l’océan, rivé à ma chaise, je monte et descends sur le dos d’espérances de plus en plus vagues. Dans le balancement désordonné du temps je me perds...et je m’endors.

Vincent

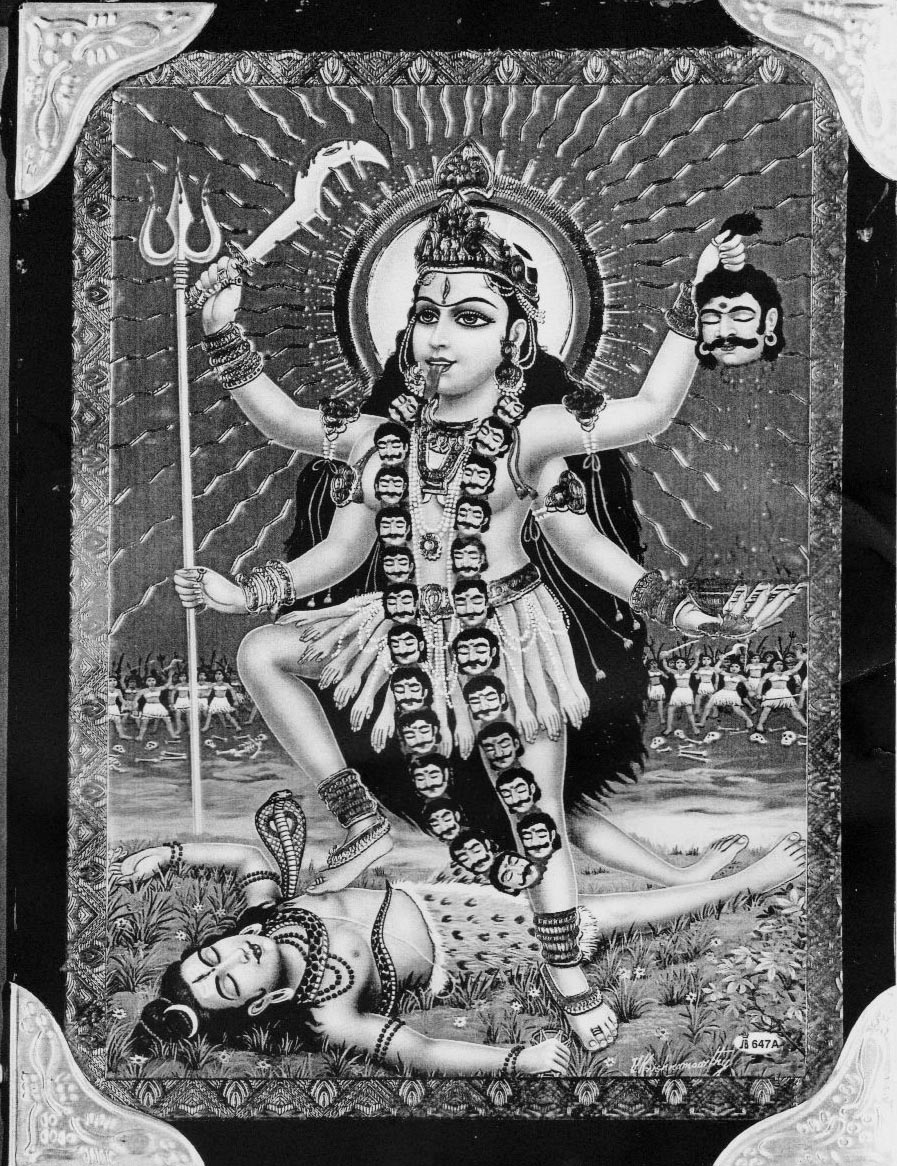

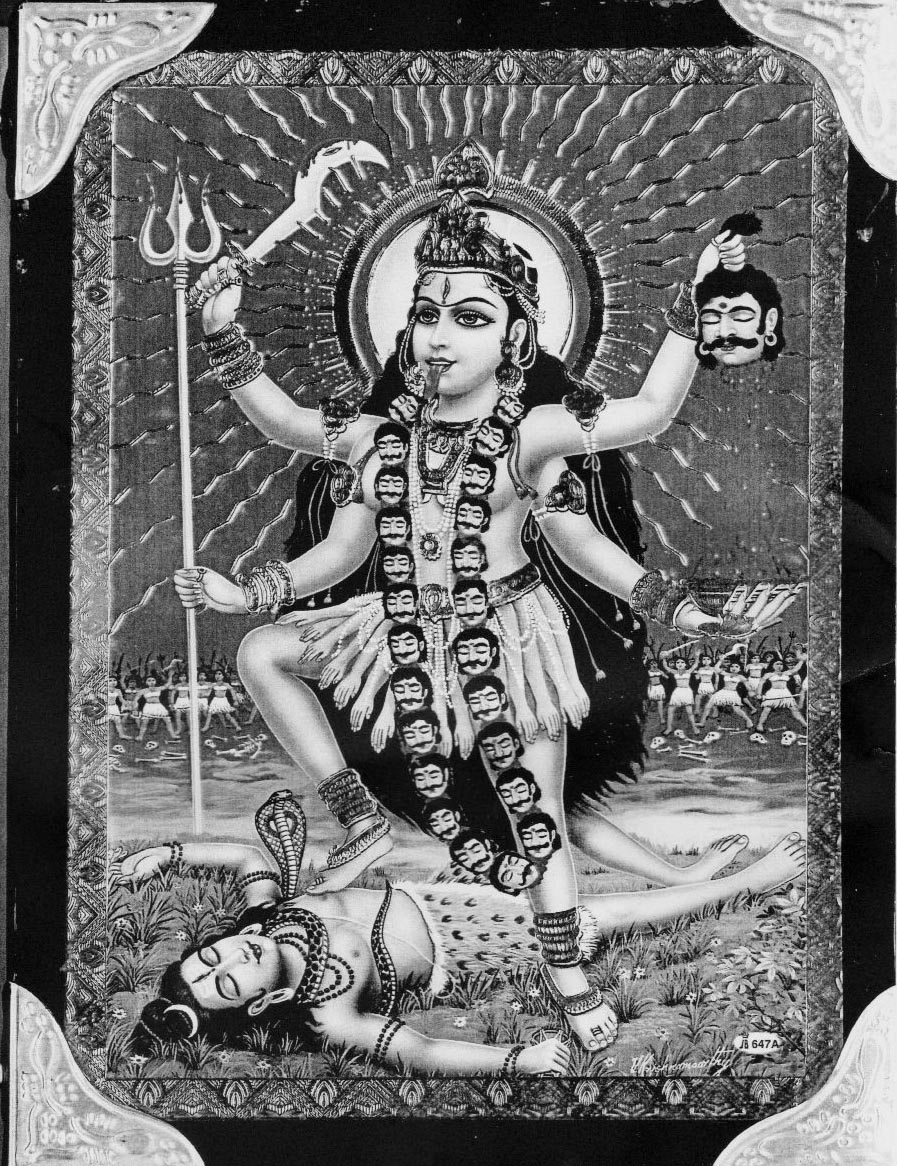

J'ai récupéré cette image de Kali sur internet, ce n'est pas celle qu'a proposé Julien. C'est toutefois assez ressemblant.

Même s'il manque un élément déterminant : une lettre et un nombre.

Aller au charbon

Si Patrick en avait rêvé, quelle surprise que sa mère lui demande soudain, une fin d'après-midi d'hivers, d'aller à la cave chercher du charbon. Trois étages à descendre et un sous-sol plein de nuit et de mystère. Une telle responsabilité, il fallait se préparer.

Sa mère avait vérifié qu'il était assez grand pour que le seau ne traîne pas au sol et lui avait confié la pelle en métal, nettement plus grande que celle pour les châteaux de sable du square de la Trinité.

Il se sentait, les joues un peu rouges, intimidé comme un soldat qui part au front, une émotion qu'il ressentirait plus tard dans les aéroports avant de s'embarquer au loin, très loin, sans jamais réussir à se quitter tout à fait.

Franchir la porte au même titre que son frère aîné, ça le grandissait d'un coup. Se tenir aux barres métalliques de l'escalier, ne pas glisser sur les hautes marches de bois ciré. C'était le tigre du Bengale qui l'attendait en bas, il en était sûr, le scorpion masqué.

Le courant d'air froid devant la porte du sous-sol l'avait dégrisé. Pourquoi le soldat n'aurait il pas peur ? A cause de son frère, ce crâneur ! L'odeur de peau d'orange légèrement pourrie venant d'une poubelle l'avait décidé.

Un pas après l'autre dans l'obscurité, une seule ampoule dans le couloir, l'escalier humide, aucune barre métallique, aucune trace du tigre d'où qu'il soit, toiles d'araignées, cavalcades de souris. Garder son équilibre.

Au retour le seau serait beaucoup plus lourd.

La porte n'avait pas grincé. Le mot terril lui étant inconnu, il avait sourit devant cette petite colline de pierres noires concassées, brillantes dans le noir. Zola attendrait un peu. La pelle avait sonné et ricoché à sa première tentative en souvenir du sable des plages. Au moins ici aucun risque de marée haute. La deuxième fois plus lente, modeste mais tenace, avait rapporté un tiers de la pelle en diamants noirs. Un collier pour maman, un message de tendresse sans paroles. Alors la joie avait chauffé sa poitrine. Gonflé de courage, petit à petit, il avait rempli ce seau bien gourmand à son goût. Le poids du chargement l'avait inquiété, pas sûr qu'il y arrive. La poignée en bois avait beaucoup aidé. En s'arrêtant toutes les trois marches, essoufflé mais heureux, il avait fini par traverser le modeste appartement , une fine couche de neige volcanique sur les chaussons devant son frère souriant pour une fois sans malice. Sous les balles, l'estafette a livré le courrier mon capitaine !

Sylvain

Et voilà l'image de Julien (en noir et blanc, malheureusement !)

Les ressources de l'atelier n°3

Nicole Caligoris, Les Samothraces

Jérôme Ferrari, le sermon sur la chute de Rome

W.G. Sebald, Austerlitz

Le travail de Valentin Godard - son site :

http://mauricegodard.fr/

La ressource de l'atelier n°4

Je vous ai dit une bêtise, il existe en français !!

Ray Bradebury, Le Vin de l'été

Puisque les longues nuits d'hiver font remonter du fond de nos mémoires des souvenirs encharbonnés voici un p'tit texte qui traite le thème.

À cheval sur le seau à charbon / Franz Kafka, trad. J. Carrive et A. Vialatte

Fini le charbon, le seau est vide, la pelle ne signifie plus rien ; le poêle souffle glacé, la pièce est gonflée de froid ; par la fenêtre on voit les arbres raidis de givre ; le ciel n’est plus qu’un bouclier d’argent qui s’oppose à toutes les prières. Il me faut pourtant du charbon, je n’ai pas encore le droit de geler. Derrière moi le poêle impitoyable, devant moi le ciel qui ne l’est pas moins ; je dois passer juste entre les deux pour aller demander secours au charbonnier. Malheureusement il est blasé sur mes prières ordinaires. Il faut que je lui prouve par A plus B que je n’ai plus le moindre atome de combustible, qu’il peut être pour moi le soleil au firmament. Il faut que j’arrive comme le mendiant qui veut mourir au seuil de la maison, râlant de faim, pour décider la cuisinière à lui ingurgiter le dernier marc de café : à moi, il faut que le charbonnier, furieux, mais ébloui par l’évidence du commandement : « Tu ne tueras point », jette une pelletée dans mon seau.

Rien qu’à me voir il faut déjà qu’il s’y décide ; je vais y aller à cheval sur le seau. À cheval sur le seau à charbon, la main en haut, sur l’anse, la plus simple des rênes, je descends donc péniblement mon escalier ; mais en bas le seau s’élève ; magnifique, magnifique ; des chameaux couchés sur le sol ne se lèvent pas plus splendidement en se secouant sous le bâton du conducteur. Dans la rue gelée, trot régulier ; je monte parfois jusqu’au premier étage, jamais je ne descends jusqu’aux portes. Et devant la voûte du sous-sol du charbonnier, qui écrit accroupi à sa petite table, au fond de sa cave, je ne suis jamais monté si haut ; pour faire partir l’excès de chaleur il a laissé sa porte ouverte.

« charbonnier, lui dis-je en criant, dans le nuage de mon haleine, d’une voix que le froid rend caverneuse, s’il te plaît, charbonnier, donne-moi un peu de charbon. Mon seau est si bien vide qu’il peut me servir de cheval. Aie cette bonté. [...]

Pour écrire un seul vers, il faut avoir vu beaucoup de villes, d’hommes et de choses, il faut connaître les animaux, il faut sentir comment volent les oiseaux et savoir quel mouvement font les petites fleurs en s’ouvrant le matin. Il faut pouvoir repenser à des chemins dans des régions inconnues, à des rencontres inattendues, à des départs que l’on voyait longtemps approcher, à des jours d’enfance dont le mystère ne s’est pas encore éclairci, à ses parents qu’il fallait qu’on froissât lorsqu’ils vous apportaient une joie et qu’on ne la comprenait pas, à des maladies d’enfance qui commençaient si singulièrement, par tant de profondes et graves transformations, à des jours passés dans des chambres calmes et contenues, à des matins au bord de la mer, à la mer elle-même, à des mers, à des nuits de voyage qui frémissaient très haut et volaient avec toutes les étoiles, – et il ne suffit même pas de savoir penser à tout cela. Il faut avoir des souvenirs de beaucoup de nuits d’amour, dont aucune ne ressemblait à l’autre, de cris de femmes hurlant en mal d’enfant, et de légères, de blanches, de dormantes accouchées qui se refermaient. Il faut encore avoir été auprès de mourants, être resté assis auprès de morts, dans la chambre, avec la fenêtre ouverte et les bruits qui venaient par à-coups. Et il ne suffit même pas d’avoir des souvenirs. Il faut savoir les oublier quand ils sont nombreux, et il faut avoir la grande patience d’attendre qu’ils reviennent. Car les souvenirs eux-mêmes ne sont pas encore cela. Ce n’est que lorsqu’ils deviennent en nous sang, regard, geste, lorsqu’ils n’ont plus de nom et ne se distinguent plus de nous, ce n’est qu’alors qu’il peut arriver qu’en une heure très rare, du milieu d’eux, se lève le premier mot d’un vers.

Rainer Maria Rilke

« Pour écrire un seul vers » Cahiers de Malte 1966

Les ressources de l'atelier n°5

Texte 1 :

Clac. Michel a perdu les clés de sa clôture, il va devoir faire sauter la chaîne du cadenas s’il veut y mettre ses brebis. Clac. Un autre gland tombe du vieux chêne sur les taules du cabanon vide. Michel sursaute. Pourquoi est-il venu regarder le cadenas de sa clôture alors qu’il n’en a pas la clé ? Il la regarde encore quelques instants. Clac. Aucun écureuil pour ramasser tous ces glands. Les nouveaux habitants de la maison d’en face sortent et rencontrent Michel. Clac. Une voiture rouge traverse le chemin et écrase quelques glands.

Julien R

Texte 2 : La digression

Pff c’est quoi cette journée ? Cette impression de ne pas être là … Pourtant je pense, ici et maintenant, c’est que donc je devrais être là. Et pourtant … Allez STOP ! Satanées pensées ! Elles me dévorent. Allez. On se concentre sur la respiration. Aux grands maux les grands remèdes : cette bonne vieille méditation. … Est-ce que ça marche ? Ah ! Voilà j’ai décroché. Allez. Les pensées affluent toujours. Observation. Je suis bien plus présent ici, seul sur cette route, que nulle part ailleurs. Mais qu’est-ce que c’est après tout « être nulle part » ? Comment peut-on être nulle part ? … Zut ma méditation ! Allez. Ne plus penser. Ne plus penser. Cette route me parle. Oui. Ce n’est pas moi qui pense c’est cette route qui me parle ! Et elle est infinie. Elle mène à une autre route qui elle-même mène à une autre et ainsi de suite. C’est sûrement pour ça qu’on dit être sur « la route ». La seule et unique. Prendre « la route » … Je crois plutôt que c’est elle qui me prend. C’est cette ligne droite qui court jusque sous l’horizon … et mon esprit l’a déjà parcouru lorsqu’il l’aperçoit ! Mon corps - hélas ou heureusement - n’a pas cette ubiquité. Il lui faut faire un pas, puis un autre, et ainsi de suite. Et le temps de tous ces pas pour atteindre l’horizon mon esprit est déjà rendu de l’autre côté de la terre, peut-être même ailleurs qui sait. Oups. Ma méditation. Mais non tout va bien, ces pensées ne m’ont pas dévorées. Elles coulent autour de moi. Après tout ce doit être ça méditer, mais oui ! Ce n’est pas de ne pas penser du tout, comment y arriverais-je ? Allez c’est décidé à partir de maintenant je décrète que méditer consistera seulement à observer mes flux de pensées. Ce sera beaucoup plus simple que de tenter d’atteindre cet état de non-pensée. Allez. Une voiture finira bien par passer, avant la nuit j’espère. Quelle attitude adopter ? Souriant ? Pour montrer que je suis aimable ? Ça pourrait aussi paraître louche. En même temps tirer la gueule n’est pas très encourageant non plus. Bon alors disons entre les deux. Voilà. Entre deux points, comme sur la route, comme je suis « ici et maintenant ». Entre deux lieux, deux époques, si l’univers est un hologramme alors je suis actuellement en cours de téléchargement. C'est ça ! Et si je le décide, tout peut devenir pixels. Allez. C’est parti pour le monde virtuel ! Les buissons, l’herbe, le panneau, la rambarde, allez hop nous sommes à présent dans un monde pixelisé, un brouillon en somme. Auch. Que c’est étrange ! Il doit y avoir du vrai là-dedans. Suis-je toujours en train de méditer ? Peu importe, je m’amuse, ça passe le temps et c’est dorénavant moi qui dévore mes pensées. Aaah la liberté. J’espère ne pas être pris trop vite je m’amuse trop. Au pire je ferai une sale tête et je ne tendrai même pas le pouce. Aïe une bagnole ! Vite ! Cachons-nous derrière ces buissons pixelisés. Je refuse d’être téléchargé ni même télégraphié !

Julien

A Vélo

Pour faire du vélo il faut se lancer mais C vient après A et B et Dés que tu es lancé ça va mieux.

C'est furieux le vélo et se lancer à vélo c'est comme se jeter à l'eau, se jeter c'est gonflé, à l'eau pour faire du vélo.

Il l'a fait lui, il a craché sur la selle, il s'est dit c'est comme la barre fixe, faut cracher et il était gonflé alors il l'a fait mais ils l'ont attrapé lui, oui, sans vélo, il l'a fait mais là, ce matin, ils sont cinquante, lui, et quarante-neuf autres. Lui, il sait, avec son vélo, c'était gonflé, il a tiré, c'est le 10-6...6-1944.

Il n'a pas parlé, allô, allô, pas parlé du dessin à sa fille, un poisson rouge noyé dans la peinture à l'eau, un cœur, un dessin à la peinture à l'eau, pour charmer, allô ? il n'a pas parlé à sa fille.

Au soleil, sans vélo, fixe ! Fixe ! Les fusils, c'était gonflé de saboter, sans sabots, à vélo, un train.

Cinquante sous le soleil, les fusils, il s'est jeté à l'eau, il a craché, les fusils, craché, ils ont tiré.

C'est pas de pot, il l'a laissée, pas de pot, à cinquante, sans vélo, devant la Gestapo, il a laissé sa peau, il a dit je t'aime et M c'est très loin de A, de B et C'est con de mourir comme ça, sans vélo....

Il fait beau.

Sylvain

Qui

Celui qui part un jour acheter des allumettes

Celui qui tient en laisse un chien imaginaire

Celui qui échange sa moto pour un voyage au loin

Celui qui choisit l'ouest sans bien savoir pourquoi

Celle qui attend quelqu'un avec un écriteau

Celui qui lit les cartes pour la beauté du geste

Celle qui regarde sa montre pour garder son calme

Celui qui pousse un chariot sans passion

Celle qui dit à l'enfant- tu veux du chocolat ?

Celle qui accueille en vrac toutes les réclamations

Celui qui vous sert un dernier café

Celui qui fait semblant d'être sans uniforme

Celui qui suit les traces sur l'écran

Celui qui voit se croiser plusieurs mondes

Celle qui lit 5 heures quand son corps dit midi

celui qui vérifie nom, prénom, qualité

Celle qui veut acheter pour moins cher

Celui qui laisse la lumière traverser

Celui que la musique apaise sous le casque

Celui qui lit les lettres ABF sixty four-ninety nine.

Celui qui lit les lettres ABF 64-99 n'est pas là par hasard. Il a mis un point au dernier épisode.

Pourquoi ne pas savourer ce moment entre la fin et le début ? Faire danser doucement comme une musique de Jazz des années Quarante- sixty four- ninety nine dont l'écho évoque tant de lieux, tant de visages et de peaux caressées quelquefois.

Il est vivant et sait quel privilège ça représente. Ah, parler à celui d'il y a cinq siècles qui a permis cela comme à celui qui vivra dans cinq siècles grâce à lui.

Il aime le poids du sac sur l'épaule, le ticket entre la table et la soucoupe, cette sensation de respirer calmement avant de plonger- sixty four- ninety nine.

Sylvain

"Celui qui erre, à la mi-nuit, sur les galeries de pierre pour estimer les titres d’une belle comète ; celui qui veille, entre deux guerres, à la pureté des grandes lentilles de cristal ; celui qui s’est levé avant le jour pour curer les fontaines, et c’est la fin des grandes épidémies…

Celui qui peint l’amer au front des plus hauts caps, celui qui marque d’une croix blanche la face des récifs ; celui qui lave d’un lait pauvre les grandes casemates d’ombre au pied des sémaphores, et c’est un lieu de cinéraire et de gravats pour la délectation du sage ; celui qui prend logement, pour la saison des pluies, avec les gens de pilotage et de bornage — chez le gardien d’un temple mort à bout de péninsule (et c’est sur un éperon de pierre gris-bleu, ou sur la haute table de grès rouge) ; celui qu’enchaîne, sur les cartes, la course close des cyclones ; pour qui s’éclairent, aux nuits d’hiver, les grandes pistes sidérales ; ou qui démêle en songe bien d’autres lois de transhumance et de dérivation ; celui qui quête, à bout de sonde, l’argile rouge des grands fonds pour modeler la face de son rêve ; celui qui s’offre, dans les ports à compenser les boussoles pour la marine de plaisance…

Celui qui règle, en temps de crise, le gardiennage des hauts paquebots mis sous scellés, à la boucle d’un fleuve couleur d’iode, de purin… ceux-là sont princes de l’exil et n’ont que faire de mon chant."

Saint-John Perse, « Chant VI », Exil, Gallimard, 1941.

La ressource de l'atelier n°6

Souvenir d'enfance

Port d’Erquy, années 90. A l’approche de la grosse bouée rouge, Sabine, monitrice

de voile aguerrie, ralentie avant de couper le moteur. L’inertie restante amena le

canot jusqu’à la bouée où il rebondit délicatement sur ses boudins pneumatiques.

Au bout d’une semaine d’initiation en tant qu’aide-moniteur de voile, Arthur, qui

se tenait assis à l’avant de l’embarcation, savait ce qu’il lui restait à faire et

amarra aussitôt le canot à la bouée. « Tu vas voir ça va être folklo » ricana

Sabine, le visage encore bouffie de la veille. « Aujourd’hui, c’est eux qui bossent.

Nous on se repose. On va voir s’ils peuvent être autonome sur l’eau ». Arthur

acquiesça d’un timide sourire. Derrière les yeux vitreux de la monitrice il

apercevait une lueur de contentement qui le laissait rêveur quant à la soirée de la

veille où il n’avait pas pu rester. Ses parents lui avaient demandé de rentrer tôt,

trop tôt à son goût. Vivement la majorité pensait-il. Il sorti un tube de crème

solaire et s’en tartina les pieds. Les vagues berçaient le canot à moteur sous un

soleil déjà haut dans le ciel.

Le bateau fut soudain prit d’une secousse qui manqua d’envoyer Arthur à l’eau :

Sabine venait de se mettre debout pour considérer la flotte d’Optimistes, ces

bateaux pour enfants qui ressemblaient à des baignoires flottantes dans

lesquelles un mât, une voile et sa bôme auraient été planté. Les moussaillons

joufflus, engoncés dans leur gilet de sauvetage, commençaient à se disperser sur

le plan d’eau. Certains têtus s’obstinaient sans succès à aller contre le vent,

trajectoire pourtant directe vers le bateau à moteur où les attendait le goûter

du dernier jour. Belle carotte pour les gosses. D’autres optaient pour un trajet

en zigzags plus long, mais assurément plus rapide. Il s’agissait de remonter au

vent, et cette fois, la bande de joufflus allait se débrouiller seule.

Un Optimist prenait la tête. A son bord Clara, 8 ans, se frottait la tête en

grimaçant. La bôme l’avait eu. Elle ne l’avait pas vu venir et rouspétait sur Julien,

son coéquipier qui ne l’avait pas prévenu avant de tourner. « On dit virer lorsqu’on

est sur un bateau » lui répliqua le môme en guise d’excuse, secrètement gêné. Il

voulait frimer un coup en atteignant la grosse bouée rouge en premier mais se

rendit compte que sa coéquipière boudait. Pour renverser la tendance, il s’adonna

alors à son activité favorite : il lui proposa l’air de rien de prendre la barre et,

comme il adorait l’eau, sauta par-dessus bord, passa sous le bateau pour

remonter de l’autre côté et observer la réaction de sa coéquipière. Clara riait, il

était pardonné. Après tout, c’était le dernier jour de stage.

Julien R

lundi 10 janvier 2022 journée CHARBON

Souvenirs suspendus ou mémoire sans sujet

Entre mur et poêle, à même le lino un tas de chats captait la chaleur du foyer. Le frôlement d’une main sur toutes ces fourrures emmêlées engendrait une vague diffuse qui parcourait la flaque féline : de-ci, de-là ondulait une queue, vibraient des moustaches, sortaient des griffes, éclatait la blancheur des dents sur les fonds rouges et noirs des petites gueules s’ouvrant. Par les fentes des paupières entrebâillées, des étincelles fauves jaillissaient. Ne pas s’appesantir, sinon c’étaient morsures, griffures ou les deux ; toujours veiller à ne pas réveiller la jouissance tueuse. Simplement glisser dans la torpeur de la chaleur entre mur et chats. Dehors le vent et la pluie balayaient le monde dans l’obscurité.

Au loin, là-bas, à l’opposé du poêle à l’autre bout de la pièce, dans les éclairs bleuâtres du téléviseur se découpait obscur le dos d’un fauteuil de cuir marron. De cette masse sombre lentement s’élevaient des fils de fumée s’enroulant en torsades blanches. Tout en haut entre les poutres du plafond ces colonnes s’incorporaient aux toiles d’araignée formant ainsi un petit ciel ennuagé. Parfois, la fumée s’échappait par bouffées, c’était un signe, le signe d’une présence, d’une présence qu’il ne fallait pas réveiller : surtout pas !

Pourtant le seau était vide, il n’y avait plus de charbon. Et bientôt il allait falloir réapprovisionner le poêle : les braises s’enfonçaient dans les cendres. La chaleur se ferait moins enveloppante, moins endormante et c’en serait fini de la paix. Les chats s’en iraient et la présence sortirait de son bocal de fumée. Alors sans un bruit, au ralenti, presque en apnée, prendre le seau, ouvrir la porte aux doubles battants horizontaux et sortir. Dehors c’était la nuit ; la pluie invisible fouettait tout sur son passage et le vent chantait tout là-haut dans les branches nues des grands arbres d’hiver.

« Sultan ! »... « Voltaire ! »... deux appels, une invitation pour le vieux berger allemand et le grand colley. Mais non... rien... roulés en boule dans leur niche de béton ils restaient immobiles le museau entre les pattes antérieures. Le trajet jusqu’à l’appentis, où se trouvait la réserve de charbon, n’était pas long, mais c’était un autre monde. Il fallait contourner la maison par l’ouest et prendre au nord vers une colline couronnée de vieux chênes et châtaigniers. Sous le vent les troncs craquaient. Une branche morte arrachée claquait en se fractionnant sur les autres branches. Dans sa chute elle pouvait en emporter une autre avec elle. C’était alors toute une rumeur de claquements, craquements qui se répandait dans le bois. Les tronçons atteignant le sol à plat, en plongeant, en tournant comme une hélice ou bien dans le sens de la longueur, se brisaient, se disloquaient ou s’enfonçaient comme des pieux. Impossible de déterminer la course des bolides qui circulaient en tous sens : le mieux était d’attendre là, sans bouger.

Et c’était, là, qu’était la réserve, en partie enfoncée dans cette butte où dansaient les arbres. Dans le mur l’encadrement d’une porte à doubles battants verticaux dessinait un rectangle sombre. Le battant le plus large ne pouvant se fermer laissait apparaître une entrebâillure d’un noir plus qu’absolu : définitif, inéluctable. La porte s’ouvrait dans un crissement de bois sur bois qui s’achevait par le tintement d’une très ancienne chaîne. Par cette ouverture agrandie un courant d’air sentant la terre, l’humidité, le moisi et la poussière, léchait le visage. À droite un interrupteur au milieu d’ustensiles métalliques actionnait une lointaine ampoule électrique. Une lumière jaunasse filtrait aux travers des multiples couches de toiles d’araignée où restaient suspendus les corps desséchés d’insectes depuis longtemps morts. Plus aucun mouvement, tout était figé, un silence épais recouvrait l’amas d’objets, de meubles dévorés d’ombres. Seul le tas de charbon attendait dans son coin. Il attendait ! De boulet en boulet un scintillement presque imperceptible parcourait la masse de coke. Une vie invisible l’animait. Qu’était-elle ? Elle respirait ! Dormait-elle ? Impossible à savoir ! Mais surtout, surtout, surtout ne pas la déranger ; la laisser dans l’inconscience d’elle-même…

Vincent

Lundi 13 décembre 2021

À partir d’une image choisie écrire un texte selon ce qu’elle nous inspire.

647 A ou les ménades passent à l’attaque (sorte de comédie musicale)

Préliminaire: Alligator’s song

je voudrais n’être qu’un reptile

une sorte de crocodile.

Dans l’eau croupie, immobile

sans rêves, ni pensées

sans avenir, ni passé

simplement attendre,

la douce, la tendre,

la proie à surprendre

et disparaître dans l’oubli.

Là-bas tout au fond dans la suie

glaireuse d’une vie engourdie.

Là-haut, dans le miroir des eaux impassibles

Le ciel glisse à rebours ses nuages enjôleurs

pas un souffle ne révélera la fuite horrible

d’une vie qui se disloque dans la douleur.

Séquence 1 : Kali galvanise ses troupes

Les nuages roulent les uns sur les autres dans un ciel furieux ou parfois un soleil incandescent apparaît dans la une déchirure. Dans une lande désolée, d’où toute vie semble avoir disparu, seuls quelques rochers et squelettes d’arbustes achèvent de se dessécher dans l’air incandescent. Çà et là quelques ossements humains jonchent le sol.

Apparaît Kali : grande femme brune très athlétique et musculeuse avec de longs cheveux presque crépus, un peu comme les siciliennes. Les yeux injectés de sang, voire complètement rouges, quasi nue le corps recouvert de poussière au rythme des tambours elle frappe le sol de ses pieds tout en s’approchant de l’en avant-scène. Atteignant la limite extrême du plateau presque sur le point de perdre l’équilibre et de tomber dans la salle, elle oscille de-ci de-là durant une à deux minutes. Puis...

KALI. 647A, 647A allez, allez toutes avec moi.

Le choeur, en off : Oui ! Sommes-là, toutes, toutes, toutes avec toi. 647, 647, 647 AAAAAA…..

Le choeur entre sur scène ce qui représente au minimum 50 femmes. Plus qu’entrer elles investissent la scène comme les apaches surgissent dans la plaine. Et d’ailleurs comme eux elles portent une couronne de plumes, sans doute un pagne ( en raphia ? Ou autre matériaux très élémentaire et végétal) un genre de soutien-gorge en noix de coco, ou autre ou tout simplement seins nus. Et toutes tiennent des armes de mains : haches, faucilles, massues ou d’autres tout aussi rudimentaires.

KALI. Oui mes filles. C’est bien, très bien ! Ça va, ça va !

CHOEUR. Ça va saigner !

KALI: Oui ! saigner, on va leur couper…

CHOEUR : Les onneilles

KALI : On va leur aspirer

CHOEUR : La cervelle

KALI : (avec un excès de jouissance) Ouais…et la recracher

CHOEUR : En petites bulles

KALI : Ouais (même chose que précédemment)...petites, petites, petites...bulles, bububulles dans l’atmosphère.

CHOEUR : Year !

KALI: Sautez, dansez, chantez : pas un n’en réchappera

CHOEUR : 647, 647 A, A, A

KALI. La chasse est ouverte. Ils se terrent dans les taillis, les haies, ne vous laissez pas abuser : ils sont malins. Ils savent se …

CHOEUR. Cacher…

KALI. Se

CHOEUR. Faufiler

KALI. Se

CHOEUR. Camoufler

KALI. Que vos regards d’hirondelles percent

CHOEUR. Les citadelles

KALI. Que vos oreilles de lièvres aspirent

CHOEUR. Les soupirs

KALI. Que vos pieds de kangourous

CHOEUR. Au-delà des fossés, des trous...

KALI. Au-delà ...Vous mènent... au-delà des 647 Arpents du vide. 647, 647 AAAA... mes sœurs bientôt sera l’heure de la confrontation. Ils nous attendent avec leurs yeux morts. À chaque pulsation du cœur, chaque révolution de la terre, chaque rotation du soleil le courant de leur sang ralentit, se ralentit toujours plus. Si nous ne les tuons pas avant qu’ils aient réussi à chasser toute vie de leurs corps nous ne pourrons jamais plus les tuer. Et sur des ailes d’or et d’onyx ils vogueront dans la nuit sans fin d’un univers ramené à l’échelle d’une feuille millimétrée. La science est leur foi, la technologie leur loi et déjà, déjà à l’ombre de leurs centrales s’épanouissent les cancers stérilisateurs. La prophylaxie assèche le fruit qui est au centre de tout. Et déjà, déjà la nuit voit son infini coupé de droites bissectrices, médianes et autres qui se parallélisent, s’intersectent : le firmament n’est plus qu’un miroir brisé. Les orbites hébergent la balistique de la grande machinerie qui court, vole, nage, rampe, fouit. Le monde s’asservit sous le joug de l’optimisation. En coupe réglée la lumière dans la cage du Corps noir n’est plus que fréquences obéissantes ; elle fait la belle et jappe en degrés Kelvin pour un rayon alpha, béta ou X. Bientôt bientôt de leur cervelle métastasée de silicium, l’âme aura disparu.

Sauvons-les ! Tuons-les avant que toute vie ait disparu de leur carcasse.

À la chasse ! À la chasse !

CHOEUR d’un seul cri. Taïaut !

Un temps de silence et d’immobilité : comme de stupeur. Puis l’ensemble du groupe tourne d’abord doucement autour de la déesse extatique qui elle-même pivote dans le sens inverse du mouvement de la troupe. Peu à peu le mouvement s’accélère jusqu’à la limite du possible. La vitesse de rotation de la déesse suit le rythme du groupe mais en plus elle s’enfonce dans le sol jusqu’à totalement disparaître. Désormais seules, les ménades poursuivent leur course, ne sont perceptibles que les respirations, halètements et martellement des pas sur la scène qui résonne comme un grand tambour. Puis de manière aléatoire et individuelle les membres du choeur quittent l’orbite pour disparaître dans les coulisses : jardin, cour ou lointain. Ne reste plus qu’une poussière rougeoyante qui retombe, à la même vitesse que sa retombée la lumière diminue jusqu’au noir.

Interlude changement de décor

Un rayon lumineux puissant d’une tonalité blanc/bleu tombe des cintres dans le trou par lequel disparut Kali. Par ce trou béant apparaît Blanche-Neige considérant pensivement sa pomme. Puis par le Jardin entrent les sept nains qui chantent une des chansons du film de Disney avec un accompagnement musical sirupeusement synthétique et assez cheap. Chacun d’eux équipé d’ustensiles de ménage, s’attache à ranger et nettoyer la scène. Comme l’espace scénique est beaucoup trop grand pour les forces de sept nains, sept autres entrent par la Cour, puis sept autres encore par le Lointain et sept autres à nouveau par le Jardin, ce qui doit nous faire quelque vingt-huit nains qui, tout en chantant leurs chansons, d’arrache-pied mettent en ordre la scène. Pendant ce temps-là Blanche-Neige mange sa pomme consciencieusement. Parvenue au trognon elle le considère ; étonnée et ne sachant qu’en faire elle le jette. Il faut qu’au moment où le trognon touche le sol les nains achèvent juste leur ménage. Tout se fige un temps, puis une espèce de grondement monte progressivement du groupe de nains. L’un d’eux ramasse le trognon et l’exhibe sous les yeux de Blanche-Neige. Et c’est l’air du trognon !

Air du trognon (donc normalement ça doit se chanter)

Le choeur des nains :

Quoi ! Que sommes-nous pour toi ?

Des riens, des moins que rien, tout juste bons

À ramasser de tes pommes les trognons.

Non, non, non, non,non, non, non

Maintenant ! C’est fini, nous refusons !

La Blanche-Neige, nous la connaissons

elle est comme le poisson

De loin, elle est belle, elle brille

Mais de près, ça schlingue l’anguille

Blanche-Neige choquée : Oh ! Oh! Oh !Ce n’est pas vrai ! Non ! Non ! Non ! non

Les nains : Que si ! du bec, du cul, du con

Blanche-Neige rit à gorge déployée. Ah, ah, ah ( ce rire pourrait être rendu musical par un accompagnement de type offenbachien.)

Du bec, du cul, du con : vous dites ?

Approchez donc, petites bites !

Les nains : Oh ! Oh ! Oh ! (du même type que celui de Blanche-Neige)

Vous me prenez pour quoi : une carmélite ?

Mes minuscules, ridicules, animalcules

J’ai vécu et connu des Oscars, des Hercules

Et vous ? Vous voulez jouer aux vauriens, aux gredins ?

Voyons mes petits, vous n’êtes que des gamins

Tout en continuant à rire elle se déshabille. Une douche rose (Pinky) ainsi que la descente d’une boule à facette (2 mètres de diamètre), le tout accompagné d’une mélodie sirupeuse et synthétique (de type Bontempi). En strip-teaseuse accomplie elle commence par le périphérique et l’anodin. Puis parvenant aux couches plus intimes elle joue sur la suspension, la pesanteur semble ne plus avoir de prise sur elle : elle évolue comme un poisson dans son bocal. Chacun des éléments vestimentaires tombant à terre est immédiatement ramassé par un nain. Mais les pièces de tissu, toutes chaudes du corps de Blanche-Neige, brûlent. Incapable de supporter cette brûlure le nain s’en débarrasse auprès de son voisin qui fait de même. Ainsi ce transfert de proche en proche des vêtements de Blanche-Neige provoque un mouvement dans le groupe des nains. Mouvement qui s’accélère au fur et à mesure que la chair de Blanche-Neige s’allège et se libère. Une fois celle-ci entièrement dévêtue apparaissent des tatouages tous plus obscènes les uns que les autres qui la recouvrent toute.

Blanche-Neige : Mes doux enfants, mes tendres galopins, je vous attends. Venez, venez respirer le parfum de mes orifices.

Elle se met à quatre pattes très cambrée et attend celui qui viendra la chevaucher. Pétrifiés les nains ne bougent plus, ne respirent plus, c’est le silence total. Et dans ce silence Blanche-Neige laisse échapper un long pet flûté, les nains devant tant de grossièreté fuient dans le plus grand désordre. Une fois seule, Blanche-Neige quitte sa pause et s’assoit en tailleur ; la boule à facette monte dans les cintres et la douche rose passe lentement au rouge sang. Elle considère un temps l’espace devant elle puis saisit le trognon de pomme qui se trouvait là, le monte à hauteur des yeux, le considère un moment tout en le faisant tourner entre pouce et index. Soudain un roulement de batterie comme une rafale de mitraillette la fige. Immobile lentement elle disparaît avalée par la trappe alors que croît une musique « pulsative »: rythmique binaire entre techno et tambour des galères romaines.

Séquence 2 : entrée des « Ils »

Marchant au pas les « Ils » entrent sur scène en rangs successifs du lointain vers l’avant-scène. Le martellement de leurs pas fait partie de la musique. Une fois le plateau entièrement recouvert par les rangs, à l’arrêt ils continuent de marteler le sol selon le rythme adopté depuis le départ, sans aucune variation. Ceci durera suffisamment longtemps pour devenir auditivement douloureux. Soudain dans un même cri, tous ensemble ils s’arrêtent. Immobilité et silence complet. Tous en noir, indifférenciés, identiques : Portant sous des casques à visière grillagée des cagoules noires et des lunettes noires, de ce fait leur visage est invisible. De plus, au sommet du casque une caméra, de part et d’autre deux petits projecteurs portatifs. Ils sont gantés, à la ceinture ils ont tout un attirail guerrier : large couteau de plongée sous marine, pistolet, cartouchière, poing américain, nunchaku, grenades... En travers du dos ils portent un fusil mitrailleur (type Kalashnikov). Ils s’adresseront au public d’une seule et même voix. L’ensemble du groupe n’est pas constitué d’individus mais d’unités. L’individu a une identité propre : les unités sont parfaitement égales les unes aux autres, la disparition de l’une d’elles se répare aisément par son remplacement.

(À suivre?)

[ C’est ici que je m’arrête. Voilà à peu près ce que m’a inspiré l’image proposée par Julien : « Kali et ses copines »]

La bibliothèque (Version 2)

Je n'ai pas besoin d'être à l'heure à ce rendez-vous, je suis là c'est tout.

Nous sommes passés si souvent par ici pour aller au cinéma , entre les tours du temps, des chiffres, des lois, toujours un peu étonnés qu'il n'y en ait pas une des rêves...le cinéma peut-être.

Cet immeuble a la beauté d'un livre enluminé, posé sur la tranche, ouvert pour que tu puisses me parler encore. Ta voix et tes yeux verts partout...

Chaque fenêtre me dit un conte des mille et une nuits par ta voix. Des palais, des éléphants, des tapis volants..

Tu avais peur de la foule, les odeurs te troublaient. A Bénares, tu feuilletais mes croquis comme un guide de la ville, en désordre- L’homme au chapelet psalmodiait sur la feuille son mantra dans le bruit de la rue- Où? Quand? L’étonnement de l’enfance face au magicien que tu ne voyait jamais dessiner.

Un baiser murmuré dans le cou- trop jeune, trop jolie- à quoi tu protestais, charmée, sur l’air de Blablabla.

Dans un dédale de rues, tu riais de proverbes arabes ou chinois à moitié inventés, le prémisse d’une danse plus profonde, plus longue que le goût sucré des gâteaux à la cardamone.

Tes yeux verts partout…

Plus tard, nous ferions, moi le Tartarin, toi la tarte aux pommes dans un sourire, un mystère provoqué par l’autre, gardien d’une clé, un poème qui ouvrait au fond de nous des jardins prodigieux dont nous ignorions l’existence.

Clichés de l’Inde évaporés au bord du Gange, les pèlerins aux rituels millénaires, les bûchers funéraires, un pied-de-nez de la mort à l’occidental qui croit s’en affranchir.

Nous flânions encore dans la chaleur humide jusqu’à ce temple que je voulais photographier pour une fois. Trouver le bon angle, le cadrage, la lumière, la profondeur de champs.

Le rickshaw bariolé de dragons, pour éviter un cycliste, dans un cri, m'avait manqué de peu. Ton corps effrayé avait laissé sur le mien une empreinte.

A Paris, devant cette bibliothèque dorée, huit cent nuits à te dire, sans bouger les lèvres, huit cent contes à dormir debout. Ta voix, tes yeux verts partout…

C'est toi qui n'est plus là.

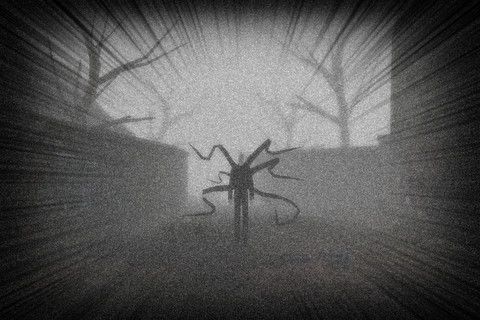

Il était là, debout, raide, presque prêt à jaillir sur moi invisible observateur. Des tentacules menaçantes se déploient depuis son dos. Après réflexion, je pense qu'il est définitivement prêt, mais prêt à quoi ? Je n'en suis plus si sûr. Les rayures qui l'entourent témoignent d'un mouvement rapide mais on ne sait si c'est celui du regard qu'il nous jette et qui nous aspire vers lui ou si c'est nous, observateurs extérieurs à ce cliché, qui sommes en train de foncer droit sur lui. Plus je l'observe et plus je me dis que cette mystérieuse créature a compris comment venir de son monde jusqu'au notre, et qu'elle n'attend que notre consentement.

(Julien)

(Texte continué à la suite d'une première phrase)

Par la vitre du bus, m'est apparu une image fugace. Une femme s'était approchée, une plume d'édredon entre le pouce et l'index. Je restai bouche bée sur mon siège et n'osai même plus respirer, m'attendant à un dénouement imminent. Cette apparition avait certainement quelque chose d'important à dire. Quelques secondes interminables passèrent. Son assise était solide, son souffle semblait avoir pris le chemin de la parole, mais rien. Pas un mot sur les lèvres, pas un mouvement d'épaule, rien. Il fallait absolument quitter cette torpeur. Je rassemblai mon courage et pris une profonde inspiration en fermant les yeux. Lorsque je les rouvris je n'avais plus derrière la vitre qu'une cycliste devant un feu tricolore. Une plume blanche sortait de sa doudoune au niveau de la manche.

(Julien)

Texte à lire à voix haute :

Sous mes pieds. Ça s’entend. Ça se sent. Urgent ! Sous mes pieds. Dans les murs. Mes oreilles. Merde. Sensations. Frissons. Grondements. Pas content. Crac. Fissures. Frissons. C’est la transe, c’est la danse, de la terre, dans le sol. Sous mes pieds. Ça bouge. Bouge ! Sous le sol. Elle s’affole. Qui ? Quoi ? Sous la table ! La terre ! Vite, sous la table ! Chaise dégage ! S’accrocher. S’accrocher. Percuter. Esquiver. Impuissance. Crac. Son regard. Fragile. Soutenir. Tenir … les pieds de la table. Crac. Mort. Probabilité. Rien à faire. Prier. Prier. A côté. Contrer, la violence, la puissance. Tout va bien. Calme. Allez calme. Je comprends ta colère. Reviens Terre. Reviens.

Julien

5 OBJETS

Choisir cinq objets qui ont marqué notre existence et raconter la relation que nous avons pu avoir avec eux.

LE MARTEAU : DE L'INDÉPENDANCE

Son manche lorsque, je le saisis, épouse si bien le creux de ma main droite que c'est à peine si je le sens. Il y a une familiarité presqu'une osmose. C'est ma baguette magique à moi. Elle manque un peu d'élégance, et lorsqu'elle entre en action le son qu'elle produit est loin d'inciter à la rêverie. Et pourtant c'est bien elle qui m'a sorti de situations matérielles difficiles sinon insolubles. Merci marteau, toi qui a été ma toute première acquisition en cette si lointaine année 1985. La vingtaine de francs que m'a coûté cet investissement est très, très, très largement amortie. Grâce à cet outil, jusqu'à ce jour, le confort de mon quotidien s'est continuellement amélioré. À force de frapper, la partie épaisse de sa panne s'affaisse vers la droite il y a de ce côté maintenant un petit bourrelet d'acier. À force de le tenir, la peinture rouge du manche a disparu, enduit par des années de sueur, de graisse, de suie et de crasse noire.

LA MAGLITE: DES NUIS PARALLÈLES

Vers minuit, en ce temps-là ne comptait que la nuit, ce très cher Olivier Manneveau, mon chef, le régisseur général m'offrit cette petite chose cylindrique avec sa partie renflée qui contenait une petite, toute petite loupiote halogène. Dans le milieu des teknoss on l'appelait : une maglite, prononcer à la française et non à l'amerloque. D'un geste rotatif vers la droite on libérait un mince pinceau lumineux, qui s'élargissait ou se rétrécissait à volonté. Comme il fallait souvent avoir les mains libres pour agir, la mag on se la fourrait dans la bouche. Ainsi avec notre appendice lumineux au bout du bec nous circulions à quatre pattes dans tous les coins et recoins poussiéreux des théâtres ou nous installions notre décor. Ce projo miniature m'a apporté pas mal de satisfactions, de plaisirs et la fierté d'avoir cette marque d'appartenance à la confrérie des tecknoss, fixée dans son fourreau de cuir à ma hanche droite. Mais quel dépit quand elle me laissait tomber à cause d'un faux contact rendant le rayon flageolant, ridicule. C'est avec agacement que je rétablissais le contact en la frappant vigoureusement dans le creux de ma main gauche. Petite douleur qui s'accompagnait d'invectives contre cette pauvre petite maglite innocente.

P'TIT VÉLO : D'AMOUR

Vélo, vélo, vélo véloce : vieux rêve d'envol en love. Ma plus ancienne flamme, en roue libre, s'est déclarée sur une pente qui menait ma belle vers la Vilaine. Chez moi l’effet gyroscopique combiné à l'émoi amoureux délie la langue. Voilà pourquoi le choix du bicycle est primordial pour ma vie sentimentale. J'ai longtemps cherché l'engin idéal propre à toutes les éloquences amoureuses : des plus délicates aux plus fougueuses. J'en ai testé de nombreux et nombreux furent les échecs, le pire de tous fut quand le souffle court je n'ai pu qu'éructer un borborygme informe ressemblant plus au rut épais d'un gnou balourd. Mais je l'ai trouvé ; celui qui m'a permis de séduire sans coup férir celle qui à ce jour reste mon unique, mon seul amour. Il est là, contre le mur, il semble inoffensif sous sa tendre couleur verte mais dans mon âme il brûle toujours de son incandescence initiale.

LE TROUSSEAU CLEFS : PLANCHE DE SALUT

Il pesait lourd au fond de la poche droite de ma blouse blanche. Pourtant j'aimais sentir son poids, il me rappelait ma différence de statut d'avec ceux que je côtoyais dans le pavillon Nord-Est des entrants psychiatriques. Petit Agent de Services Hospitaliers venant faire le ménage l'été, ce trousseau de clés m'avait été remis par la surveillante avec une certaine solennité, car chacun d'entre eux était numéroté et devait être utilisé avec circonspection et discernement. Lesté de cette autorité je circulais le plus souplement possible pour ne surtout pas déranger les souffrances de celles et ceux qui étaient retenus là. Pourtant j'avais beau faire, à chaque pas le tintement du trousseau me signalait à tous. Il me fallait alors ouvrir, ou non, les portes, toutes sortes de portes de toutes tailles, de toutes couleurs et de tous matériaux et même parfois, pouvoir suprême, celle qui donnait accès au pavillon lui-même. Je n'ai jamais été vraiment sûr de ma légitimité à octroyer l'accès ou non à tel ou tel ou telle ou telle. Le trousseau seul était légitime. Je n'étais qu'un agent, un adjuvant permettant l'expression de son autorité. Il aurait très bien pu se passer de moi et agir avec le discernement voulu. Plusieurs fois j'ai été tenté de le jeter, là, au milieu du couloir afin de voir comment il s'en tirerait dans des mains non autorisées. Je ne l'ai jamais fait et ai accepté d'être porteur d'une loi inconnue venant de tellement loin, de là-bas, du paradis des bien portants sans soucis.

LE REVOX : DES RÉVÉLATIONS MAGNÉTIQUES

Avec ses trois moteurs, ses deux vitesses, ses trois têtes de lecture, ses deux pistes, son corps en bois et ses pas loin de 20 kilos le REVOX A77 que j'avais payé une fortune a bien failli me rendre complètement zinzin. Au milieu de tout un fatras de micros, de platines K7, CD, Disque vinyle, de bobinos et de câbles son, de bout de bandes magnétiques mais aussi selon les besoins sonores de bassines, de feuilles mortes, de bouteilles plastiques, de ressorts, de plaques d'acier, du polystyrène, de tubes...etc., etc., etc. ... royal, il trônait. Tout convergeait vers lui, le grand vorace de son. D'une robustesse à toute épreuve il pouvait fonctionner des heures et des heures sans la moindre faiblesse. Mais attention aux maladresses si jamais on confondait l'In avec l'Out, un larsen rageur transperçait les tympans pour crucifier les synapses de l'étourdi servant. Tétanisé, les mains tremblantes restaient un temps au-dessus des potentiomètres remis à zéro. Puis soumis, obéissant je reprenais les opérations d'alchimies bruitiques. Une ou deux fois l'âme de la matière s'est révélée dans une harmonie magnétique inattendue, inespérée ! Ô joie, Ô extase sans nom ! J'écoutais alors, ad libitum, ce merveilleux segment sonore que le tout puissant Revox avait eu la bonté de créer à mon seul profit.

Vincent

"Celui qui" en portrait :

Celui qui se disait insensible à la faim ou à la fatigue, car il haïssait ce qu’il prenait pour de la faiblesse, celui-là s’emportait facilement. Avec ses semblables, c’était tristement drôle que de le voir créer des situations où il mettait en scène sa propre exclusion du groupe, à son insu, encore et encore. Pour bien faire, il persécutait avant d’être persécuté, non par méchanceté mais par souci de l’autre, disait-il. Si quelqu’un lui révélait une faiblesse (physique ou psychique), il avait à cœur de s’assurer que cette personne en avait bien conscience d’une part ; et qu’elle savait vivre en paix avec elle d’autre part. L’intéressé.e avait alors le droit à un commentaire qui prenait facilement un ton acerbe avant d’être jugée sur sa réaction, laquelle devait démontrer au pire un certain détachement émotionnel, au mieux de l’autodérision. Autrement dit la faille devait être assumée pleinement devant cet ami philanthrope. Évidemment, cette attitude n’était généralement pas appréciée par celles et ceux qui y avaient goûté et qui y voyaient plus volontiers une attaque personnelle qu’un rite de passage.

Cet ami brillant par d’autres qualités devenait ainsi maladroit avec son prochain dès lors que ses mystérieuses phobies reprenaient le dessus. Pour tromper son sort, il aimait jouer une carte qu’il avait probablement toujours eue en main car il la connaissait bien : celle du bouc-émissaire. C’était là un rôle dont il maîtrisait les arcanes et il le revêtait chaque fois qu’il tardait à se trouver une place dans le rapport humain. C’est ainsi qu’à chaque nouvelle rencontre, il montrait ce qu’il y avait de plus loufoque en lui pour savoir, disait-il, si son interlocuteur était capable de l’accepter au-delà de ses défauts, de voir au-delà de son arnaque, et de l’aimer tel qu’il est.

Julien